第九十二条 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的,责令停业整顿,并处三万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,依法承担赔偿责任。承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的,没收违法所得;违法所得在十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。对有前款违法行为的机构及其直接责任人员,吊销其相应资质和资格,五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作;情节严重的,实行终身行业和职业禁入。

【条文主旨】

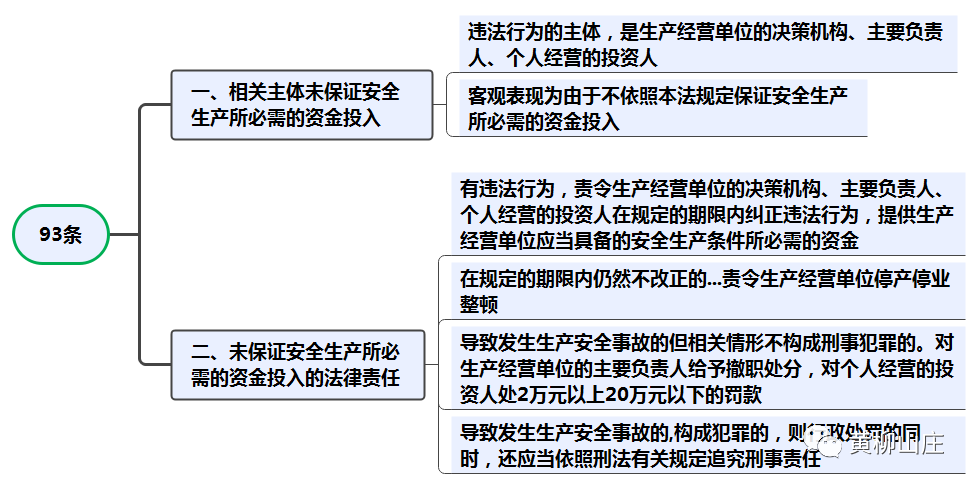

本条是关于承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员的法律责任的规定。

【条文释义】

一、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构的违法情形

本条规定的承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构的违法情形主要是两种:一种是自身有相关资质,但出具失实报告的;另一种是己方或对方不具备相关资质,通过租借资质、挂靠等方式,进而由己方或者对方出具虚假报告的。其中,出具失实报告的,主要是指相关机构违反了本法第72条第1款的规定,未能保证其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性。而租借资质、挂靠、出具虚假报告的,则违反了本法第7条关于承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件的规定,严重破坏安全生产监督管理秩序,对安全生产工作构成严重威胁,甚至会因此直接导致重大生产安全事故。

二、相关违法机构和直接责任人员的法律责任

本法对上述违法情形,从行政责任、刑事责任和民事赔偿责任等三个方面重新梳理和规定。

在行政责任方面,一是没收违法所得。由本法规定的行政执法机关将承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构由于出具虚假证明文件而获得的财产上的非法利益强制无偿收归国有。二是行政罚款。罚款分为对机构的罚款和对个人的罚款。对机构的罚款分为两种情形:(1)违法所得在10万元以上的,在没收违法所得同时,处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;(2)没有违法所得或者违法所得不足10万元的,单处或者并处10万元以上20万元以下的罚款。对个人的罚款,则规定对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上10万元以下的罚款。三是吊销资质和资格。这是一种资格罚,即由有关部门撤销有违法行为的机构所取得的安全评价、认证、检测、检验的资质。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,为发生事故的单位提供虚假证明的中介机构,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照及其相关人员的执业资格。同时,本款对吊销后重新获得相关资质和资格的时限作了进一步规定,即5年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作。四是终身行业和职业禁入。《意见》明确要求严格责任追究制度。其中,对被追究刑事责任的生产经营者依法实施相应的职业禁入,对事故发生负有重大责任的社会服务机构和人员依法严肃追究法律责任,并依法实施相应的行业禁入。

在刑事责任方面,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。这里讲的“构成犯罪”,对有关的机构来说,主要是指构成刑法第229条规定的提供虚假证明文件罪。构成该罪须具备以下条件:一是主体特定,是承担安全评价职责的中介组织的人员;二是客观上实施了故意提供虚假证明文件的行为;三是情节严重。这里讲的“情节严重”,是指故意提供虚假证明文件手段比较恶劣、虚假的内容特别重要以及因此而造成生产安全事故等。按照刑法的规定,对故意提供虚假证明文件,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。如果涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价等证明文件,致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。

在民事赔偿责任方面,因出具虚假证明导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任。而如果根据第1款规定出具失实报告的机构,通常与委托其提供安全评价、认证、检测、检验的生产经营单位间签有相关的服务合同,该情形一般属于典型的瑕疵履行合同义务,应当承担相应的违约赔偿责任。

【思维导图】

第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的,责令限期改正,提供必需的资金;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

【条文主旨】

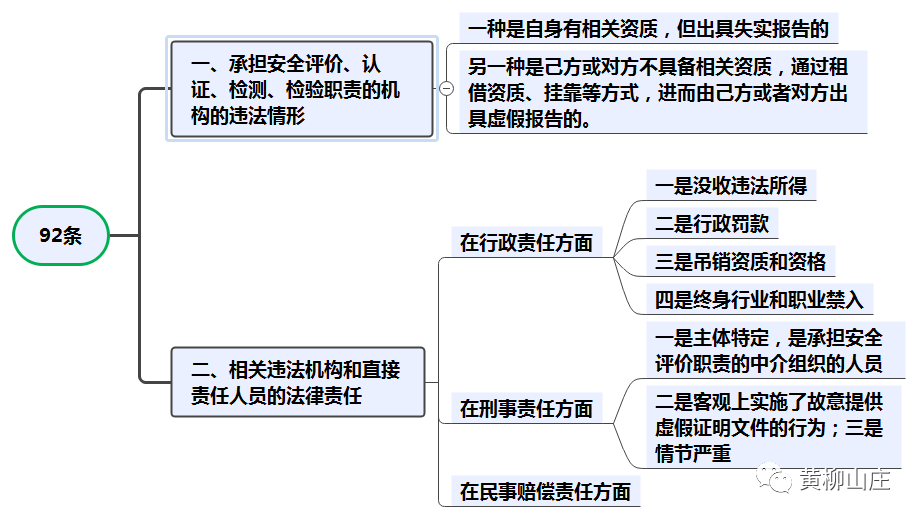

本条是关于生产经营单位不依法投入安全生产费用的法律责任的规定。

【条文释义】

一、相关主体未保证安全生产所必需的资金投入

构成本条的违法行为的主体,是生产经营单位的决策机构主要负责人、个人经营的投资人,其客观表现为由于不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入,例如编制财务预算时扣减或者取消安全生产专项费用,采购安全生产设备资金拨付不及时等,从而导致生产经营单位不具备安全生产条件,生产经营存在重大安全隐患。

是否“具备安全生产条件”应当结合多方面的因素综合进行例如注册安全工程师出具的安全生产评估结论、负有安全生产监督管理职责的部门出具的安全生产整改通知、特定建设项目的安全设施的验收审查结果等。如果有关部门和专业人员对生产经营单位提出整改要求或者负面评价的,应当认为相关生产经营单位不具备安全生产条件。

二、未保证安全生产所必需的资金投入的法律责任

对于有本条规定的违法行为,首先应由负责安全生产监督管理的部门责令生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人在规定的期限内纠正违法行为,提供生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金。主要考虑资金投入不到位,不必然导致产生现实即时的安全生产隐患,因此给予生产经营单位自觉主动改正的机会,避免对正常的生产经营造成影响。

如果违法行为人在规定的期限内仍然不改正的,则从保障广大人民群众生命财产安全的角度出发,有关部门有权责令生产经营单位停产停业整顿,直到相关资金投入到位,方可重新恢复生产经营。责令停产停业,是指行政执法机关对违反行政管理秩序的企业事业单位,依法在一定期限内暂停其从事有关生产经营活动权利的行政处罚。

导致发生生产安全事故的,是对前款规定的一种加重处罚情形。具体又可以分为两个层次。一是虽发生生产安全事故,但相关情形不构成刑事犯罪的。本款主要规定的是对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处2万元以上20万元以下的罚款。二是导致发生生产安全事故,构成犯罪的,则行政处罚的同时,还应当依照刑法有关规定追究刑事责任。这里追究的刑事责任,主要是指构成刑法规定的关于重大劳动安全事故的犯罪。根据刑法第135条的规定,构成该罪须具备以下条件:(1)安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,即不符合有关的法律、法规、国家标准或者行业标准的规定,使生产经营单位不具备安全生产条件:(2)导致发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,其中重大伤亡事故的判断标准,可参考《生产安全事故报告和调查处理条例》中的生产安全事故等级划分。其中一般重大事故是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。对于“其他严重后果”,则应结合经济损失金额事故影响范围等因素综合考量。对造成犯罪结果的直接责任人员根据刑法处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。

【思维导图】